Vorwort:

Das

vor 3 Jahren entwickelte und gebaute LED_Ringlicht

hat sich in der Makro-Fotografie sehr gut bewährt.

Folgende

Überlegungen haben nun zum Entwurf eines neuen, verbesserten

Ringlichtes geführt:

- Es

gibt mittlerweile wesentlich bessere LED's (etwa doppelte Leuchtkraft

bei gleicher Leistung und gleichem Preis)

- Es gibt

LED's mit besserer Farbwiedergabe (CRI 80 ... 95)

- Es

gibt spezielle "Flash-LEDs", entwickelt für Blitze von

Mobilephones

- Im Blitzmodus ist wesentlich

höhere Leuchtkraft erzielbar (ca. Faktor 3,5 bei 5 fachem

Strom)

- Das neue LED Ringlicht sollte einen Dauerlichtmodus

und einen Blitzmodus haben

- Der neue Ring-Blitz sollte auch normales kleines Blitzgerät ersetzen (LZ 20, ab 35mm Brennweite)

Nicht

alle Überlegungen wurden in dem Entwurf umgesetzt, z.B. sind die

speziellen Flash-LED's derzeit noch nicht im Angebot der LED-Shops.

Betriebsarten:

Dauerlichtmodus :

Der Dauerlichtmodus

ist identisch der Funktionalität des alten LED Ringlichtes.

Hier soll jedoch bei gleicher Leistung durch bessere LED's ein helleres

Licht erzielt werden.

Als Stromquelle dienen weiterhin 4 Akkus Typ AA, daher steht eine Spannung von 4V ... 4,8V zur

Verfügung.

Diese

wird durch einen regelbaren Spannungswandler auf eine entsprechend hohe

Spannung konvertiert um die LED's effizient in Serie betreiben zu

können:

- Möglichst viele LED's

werden in Serie betrieben (Limit durch Spannungswandler)

- Betrieb

mit Konstantstrom

- kein Vorwiderstand erforderlich

Im

Dauerlichtmodus wird der induktive Spannungswandler als

Konstantstromquelle betrieben, der den erforderlichen LED-Strom zur Verfügung stellt.

Blitzmodus :

Der Blitzmodus ermöglicht es

mit speziellen oder auch normalen LED's mehr Licht zu erzeugen als im

Dauerlichtmodus.

Die LED's dürfen kurzzeitig mit bis

zu 5-fachem Strom betrieben werden, und liefern dann etwa 3,5 Mal

soviel Licht.

Im

Vergleich zu üblichen Blitzgeräten mit

Xenon-Blitzröhren

ist das zwar immer noch vergleichsweise wenig, man kann das aber nicht

direkt vergleichen.

Xenon-Röhren leuchten zwar sehr

hell, aber

nur für ca. 1/10000 sec, LED's sind zwar bei weitem nicht so

hell,

können aber dafür solange leuchten wie der

Kameraverschluß geöffnet ist.

Hier ist

durch die

Verwackelungsgefahr eine Grenze bei ca. 1/30 sec gesetzt, aber das ist

immerhin schon ca. 300 Mal solange als ein Xenon-Blitz.

Ob neben dem Einsatz im Makrobereich auch mit kleineren Blitzgeräten mit Xenon-Röhre

(Leitzahl 20) konkurriert werden kann soll die Untersuchung zeigen, siehe Überlegungen zur Blitzleistung.

Sowohl die Akkus als auch der

Spannungswandler können die Blitzleistung nicht direkt

erzeugen, da der

Blitzmodus wesentlich höhere LED-Ströme (1000 mA)

erfordert,

allerdings nur für kurze Zeit (max. 1/30 sec),

daher wird die für den Blitz nötige

Leistung durch einen Kondensator bereitgestellt,

der

über den Spannungswandler auf die erforderliche Blitzspannung

(z.B. 40 V) aufgeladen wird.

Spannung und Kondensator

müssen so ausgelegt sein, daß der Kondensator den

gewünschten Blitz-Strom (1000 mA) für die

gewünschte

Blitzdauer (1/30 sec) liefern kann.

Früher war der

Blitz mit der Kamera über ein spezielles Kabel verbunden

über das der Blitz ausgelöst wurde.

Später

ist die Verbindung über einen Kontakt in Blitzschuhmitte

hergestellt worden, den X-Kontakt, es wurde jedoch stets mit voller

Leistung geblitzt.

Die Belichtungssteuerung erfolgte manuell

über die Formel Blende

= Blitzleitzahl / Entfernung * Wurzel (ASA / 100).

Vorübergehend

gabs dann Blitzgeräte die per Sensor das reflektierte Licht

ausgewertet haben und den Blitz entsprechend verkürzt haben.

Nächste

Verbesserung und heute immer noch aktuell ist die sog. TTL-Belichtungsmessung

(Through The Lens),

wobei die Kamera die Belichtungsmessung macht

und dem Blitz über ein zusätzliches Signal (Q-Signal)

mitteilt wann der Blitz beendet werden soll.

Weitere Signale

sind dazugekommen, wie z.B. RDY

und SP

bei Nikon, leider will jeder Kamerahersteller auch seine

Blitzgeräte verkaufen und hat daher einen

proprietären

Blitzschuh ;-)

Bei der neuesten Kamerageneration ist die

Kommunikation Kamera-Blitz weiter verkompliziert worden (digital),

ohne

daß der Fotograf einen Nutzen davon hat, aber man kann zum

Glück noch den TTL-Modus einstellen !

Kameraunabhängige

Blitzgerätehersteller sind gezwungen einen Nikon-, Canon-,

Olympus-Adapter mitzuliefern und trotzdem billiger und besser zu sein.

Falls

jemand meinen Adapter nachbauen will muß er selber rausfinden

wie

er an das Q-Signal des Blitzschuhes rankommt, mehr als X

und Q braucht man nicht !!!

Glück

haben alle die Nikon haben, da hab ich mir die Mühe schon

gemacht :-)

Wichtig ist noch der Ausleuchtwinkel der LED's. Im

Tele-Makrobereich ist das einfach, da kommt man mit 15°-20°

LED's gut hin.

Als

Universalblitz braucht man für Weitwinkel ca.

60°-LED's, und je nach Brennweite

möglichst passende

Ausleuchtwinkel.

Vielleicht sind die LED's ja irgendwann so

preiswert daß man verschiedene Typen (Ausleuchtwinkel) auf dem Ring montiert hat und die

passenden ansteuert.

Zusammenfassung:

Das

neue Ringlicht soll blitzen können, muß also

für die Blitzdauer höhere Leistung bereitstellen und Start / Stop des Blitzes mit

der

Kamera synchronisieren können.

Blitzmodus

1: Laden, Warten auf Blitz :

Der

Kondensator wird mit der verfügbaren Leistung des

Spannungswandlers über einen Strombegrenzer (200 mA)

aufgeladen

(z.B. 40 V).

Der

Strombegrenzer dient zum Schutz der Akkus und des Spannungswandlers, da

der leere Kondensator anfangs sehr hohe Ladeströme verursachen

würde.

Wahlweise (Schalter) leuchten die LED's in diesem

Modus gar nicht oder liefern ein Focus-Hilfslicht (z.B. 50 mA).

Sobald

der Kondensator ausreichend geladen ist wird das per RDY-Signal im

Blitzschuh an die Kamera gemeldet.

Blitzmodus 2: Kamera-Auslöser halb

betätigt, Focushilfslicht :

Viele

Kameras signalisieren über den Blitzschuh durch das SP-Signal,

daß der Auslöser halb betätigt wurde, um

das

Focus-Hilfslicht zu aktivieren.

Dies

wird durch einen LED-Strom von z.B. 50 mA realisiert, es bleiben also

immer noch 150 mA für evtl. Nachladen des Kondensators.

Wenn

kein passendes Blitzschuhsignal zur Verfügung steht kann man

das Focus-Hilfslicht auch immer eingeschaltet lassen.

Blitzmodus

3: Kamera-Auslöser betätigt, Blitz :

Die

Kamera signalisiert über den Blitzschuh durch das X-Signal,

daß der

Auslöser betätigt wurde, und das Bild durch einen

Blitz aufgehellt werden soll.

Der

geladenen Kondensator gibt seine Energie über einen

Strombegrenzer

(1000 mA) an die LED's ab, und zwar für max. 1/30 sec.

Die

Kamera mißt das Licht im TTL-Modus und signalisiert

über den

Blitzschuh durch das Q-Signal,

wann der Blitz beendet werden soll.

Nun sind wir wieder im Blitzmodus 1, der Kondensator wird wieder nachgeladen (max. 256 ms).

Manche

Kameras senden 1 bzw. mehrere kurze Vorblitze, z.B. um den "rote Augen

Effekt" zu vermeiden, daher muß das Gerät sehr

schnell

wieder blitzbereit sein.

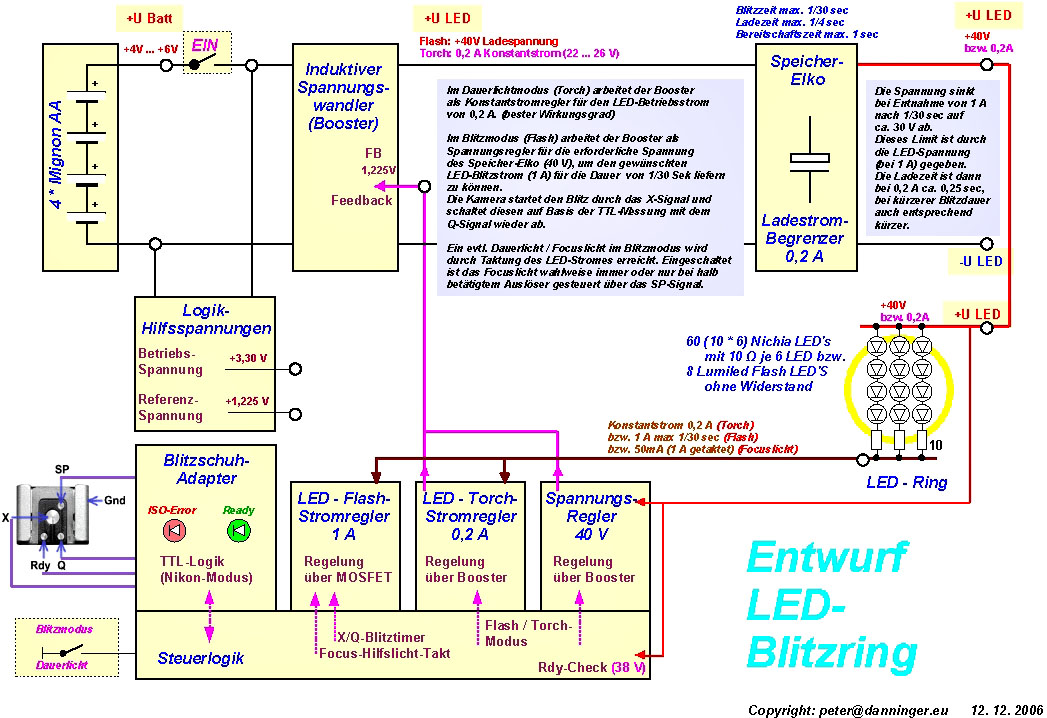

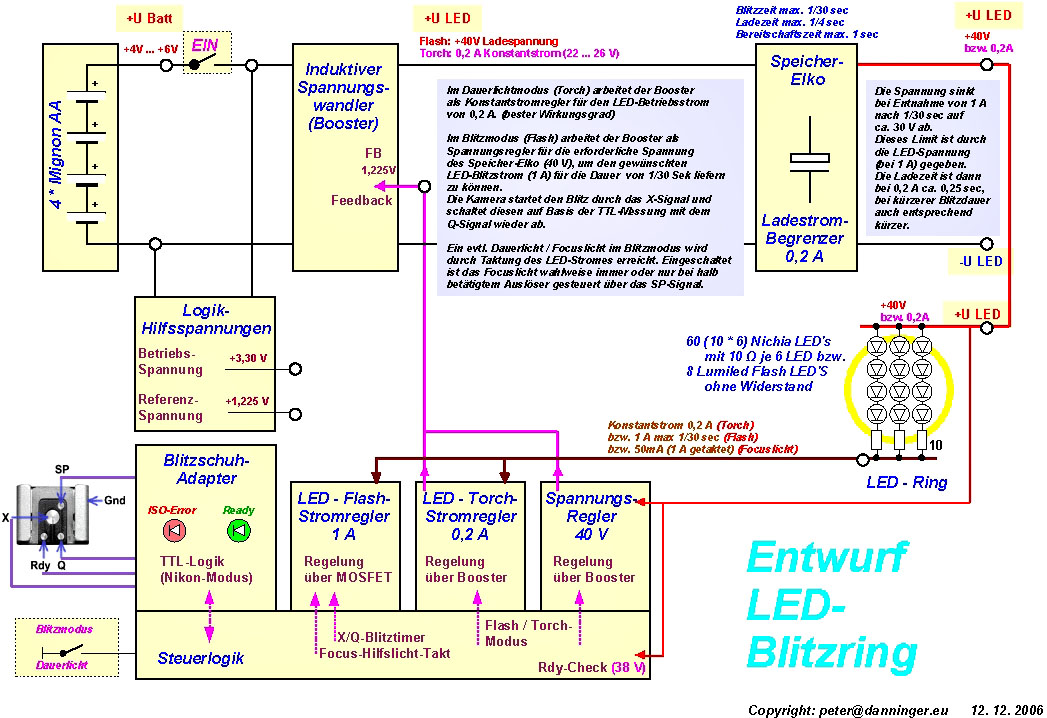

Blockschaltbild:

Stromversorgung

:

Der

Stromversorgung erfolgt wie beim Vorgängermodell über

4

Akku's zu je 1,2 V, die Akku's sind jedoch leistungsfähiger

geworden, z.B. 3000 mAh.

Spannungswandler :

Der

Spannungswandler wird aus dem Vorgängermodell

unverändert

übernommen, da die neueren Modelle mit höherem

Wirkungsgrad

auch mit höheren Frequenzen arbeiten (bis zu 2 MHz),

die

nicht mehr problemlos aufzubauen sind.

Daher bleibt auch die

Leistungsfähigkeit auf ca. 40 V und 200 mA begrenzt, dies

reicht für den Dauerlichtmodus und das Laden des Speicherkondensators aus.

Speicherkondensator

:

Der

Speicherkondensator wird über einen Ladestrombegrenzer (200

mA)

aufgeladen, welcher sicherstellt daß Spannungswandler und

Akku's

nicht überlastet werden.

Der Kondensator wird im

Blitzmodus auf

ca. 40 V aufgeladen. Die Spannung sinkt dann während des

Blitzes

auf bis zu ca. 30 V ab.

Der Kondensator ist so dimensioniert

daß der Blitzstrom von 1000 mA max. 1/30 sec lang entnommen

werden kann .

Hilfsspannungen :

Die

integrierten Schaltkreise brauchen sowohl eine stabile Betriebsspannung

als auch eine Referenzspannung.

Da die Akkuspannung auf 4 V

absinken kann wurde eine Betriebsspannung von 3,3 V gewählt.

Geeignete

LowPower-SingleSupply-RailToRail-Operationsverstärker stehen

zur

Verfügung, ebenfalls sind LogicLevel-MOSFET's mit niedrigem V_GS erforderlich.

Eine

passende Referenzspannung wurde mit 1,225 V gewählt, die z.B.

der Baustein LM4041 liefert.

LED-Torch-Stromregler

200 mA :

Im Dauerlichtmodus wird der LED-Strom (200 mA)

über einen kleinen

Widerstand gemessen und über den Spannungswandler direkt

geregelt, das

gibt den besten Wirkungsgrad.Spannungsregler 40 V :

Im

Blitzmodus wird der Kondensator praktisch immer auf 40 V aufgeladen,

wobei der Ladestrom auf max. 200 mA begrenzt wird.

LED-Flash-Stromregler

1 A :

Beim Auslösen eines

Blitzes wird der LED-Strom (1 A) über einen kleinen

Widerstand gemessen und über einen MOSFET auf 1 A begrenzt.

Entsprechend

niedrigere LED_Ströme zur Erzeugung des Focus-Hilfslichtes

werden durch Taktung des LED-Stromes erzeugt.

Blitzschuhadapter

:

Mir steht nur eine Nikon-Digicam Coolpix 5700 mit

entsprechendem Blitzschuh zur Verfügung.

Das

TTL-Blitz-Interface anderer Hersteller ist zwar sicher

ähnlich, aber nicht voll kompatibel.

Wenn man den

Blitzschuh einer Canon-Digicam ansieht sieht der schon Mal anders aus.

Trotzdem

sollte folgendes Vorgehen bei allen Kameras funktionieren:

- Kamera

auf Standard-TTL-Modus (evtl. sogar manuellen Blitzmodus) einstellen

Die

Kamera sollte zumindest das X-Signal und das Q-Signal (Quench) zum

Stoppen des Blitzes senden. - Blitzverlängerungskabel

kaufen, am Besten gebraucht über 3-2-1, ...

Ende

für Blitzgerät abschneiden, und Adern an Blitzring

anschließen. - Signale prüfen ! Im

Folgenden die Daten eines Nikon-Blitzschuhes (siehe Bild oben):

- RDY: Blitz

sendet Blitzbereitschaft an Kamera (ca. 3 V)

- X:

Blitzauslösekontakt, in Blitzschuhmitte, schaltet gegen Masse,

darf mit 1,5 mA belastet werden

- Q:

Blitzendekontakt, schaltet gegen Masse

- SP: evtl. Nikon

spezifisch ? wird aktiviert wenn Auslöser halb

betätigt wird (Focushilfslicht)

Mit den Signalen X

und Q kriegt man jede Kamera zum Blitzen im

TTL-Modus, notfalls nur mit X im manuellen Modus.

Steuerlogik

:

Umschaltung Blitzmodus-Dauerlichtmodus.

Generieren

des RDY-Signales im Blitzmodus sobald der Kondensator aufgeladen ist.

Generieren

des Focus-Hilfslicht-Taktes.

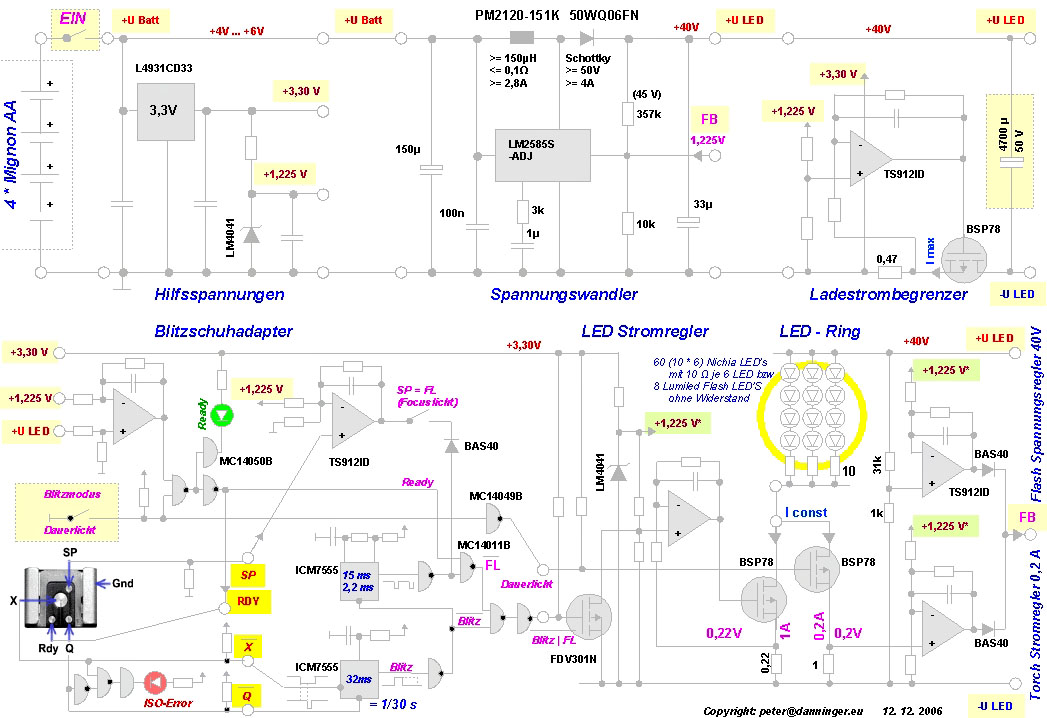

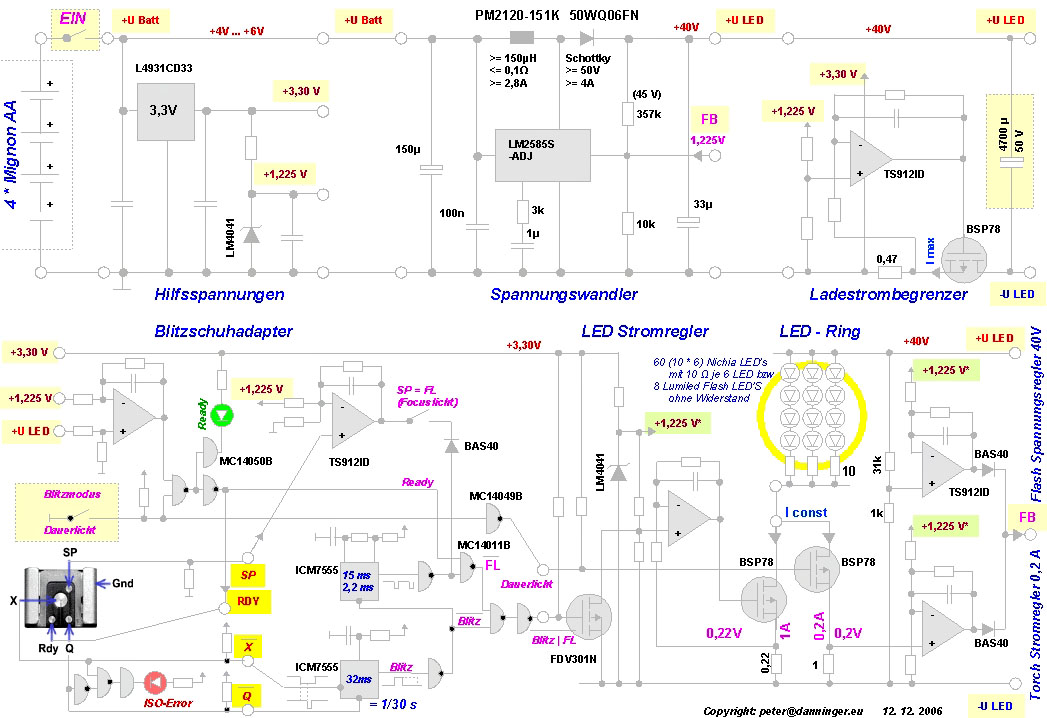

Schaltbild:

Die Schaltung ist zwar

schon komplett durchgerechnet - aber noch nicht aufgebaut und nicht

getestet.

Daher

sind die Bauteile noch anonym, trotzdem sollte anhand der Beschreibung

der Funktionsblöcke oben die Funktionsweise

verständlich sein.

Weitere Beschreibung und

Erfahrungsbericht folgen sobald Aufbau und Test erfolgt sind.

Überlegungen

zur Blitzleistung:

Beleuchtung:

Immer wenn das natürliche Licht (Sonne, Mond) nicht ausreicht setzen wir künstliche Beleuchtung ein.

Es wird uns aber nicht leicht gemacht das Licht zu bewerten und zu vergleichen.

Wie hell ist denn eine Kerze, eine Glühlampe, Halogenlampe, ein Blitzgerät, eine LED ?

Wer weiß denn schon welche Einheiten für die Helligkeit heute verwendet werden und wie diese definiert sind ?

- Die Kerze:

Wenn

heute eine Kerze zur Beleuchtung eingesetzt wird ist wahrscheinlich nur

wichtig ob man damit den richtigen Sicherungskasten findet.

Die Lichtstärke einer Kerze entspricht 1 Candela, der Lichtstrom 12,57 Lumen, wenns die richtige Kerze ist :-) - Die Glühlampe:

Glühlampen wurden immer nur mit der Nennspannung (220V, 12V, 6V, ...) und der Leistungsaufnahme (40W, 60W, 100W) definiert,

aber was hat das denn mit der abgegebenen Lichtmenge zu tun ?

Wie hell ist denn eine 60W-Birne ? Egal - Jeder kann damit was anfangen und hat eine Vorstellung wie hell die ist ;-)

Laut Wikipedia hat eine 60W-Birne 730 Lumen. - Andere Lampen, z.B. Halogenlampen, Energiesparlampen:

Es

wird immer schlimmer: keine konkreten Angaben, aber allgemeines wie

"diese 11W-Lampe ist so hell wie eine 60W Glühbirne".

Laut Wikipedia hat eine 50W-Halogenlampe 900-1200 Lumen, das ist nicht allzuviel mehr als eine Glühlampe. - Blitzgerät:

Bei Blitzgeräten wird zwar eine sehr sinnvolle Angabe, die Leitzahl, gemacht.

Aber wie hell ist denn ein Blitz mit Leitzahl 40 im Vergleich mit einer 100W Halogenlampe, mit oder ohne Reflektor ? - LED:

Jetzt sind wir beim Thema!

Ich

beschwere mich regelmäßig daß ich nicht ausreichend

Daten kriege um die LED's zu bewerten und zu vergleichen.

Stimmt ! Aber die Angabe 52 Lumen bei 140° Leuchtwinkel bzw. 50 Candela bei 16° Leuchtwinkel (wenns stimmt !!!)

ist viel aussagefähiger als alle Angaben zu den konkurrierenden Beleuchtungsmitteln.

Einheiten für Helligkeit:

Ausleuchtwinkel:

Ausleuchtwinkel:

Bei der Messung von Helligkeit spielt der Ausleuchtwinkel eine große Rolle.

Es

gibt isotrope Lichtquellen, die strahlen gleichmäßig in alle

Richtungen, und anisotrope Lichtquellen, deren Licht gebündelt ist.

Der Ausleuchtwinkel ist als jener Bereich definiert, wo die Helligkeit zwischen 50% und 100% beträgt.

Der Winkel wird meist linear gemessen und angegeben, also z.B. 20°, oder +/- 10°

Das Licht wird jedoch räumlich abgestrahlt, relevant ist also der sog. Raumwinkel, gemessen in Steradiants bzw. sr

Vorstellen kann man sich den Raumwinkel als beleuchteten Teil der Kugeloberfläche (Abstand bzw. Radius = 1m)

- sr = Fläche [m2] / Radius2 [m2]

Die Umrechnung kann wie folgt erfolgen:

- sr = 2 * π (1 - cos (π / 360 * Grad))

- Lichtstärke, Helligkeit: gemessen in Candela

Die Helligkeit ist stark von der Bündelung des Lichts abhängig.

Das heißt diese Angabe muß immer zusammen mit dem Ausleuchtwinkel betrachtet werden.

Wenn der Ausleuchtwinkel paßt, also den Anforderungen entspricht, ist dies der Idealfall!

Wenn der Winkel zu groß ist, kann evtl. eine Bündelung durch Vorsatzlinsen erreicht werden.

Wenn der Winkel zu klein ist sollte man eine andere LED wählen.

- Lichtmenge, Strahlungsleistung: gemessen in Lumen

In Lumen wird die Leistungsfähigkeit der Lichtquelle beschrieben,

und zwar unabhängig von einer evtl. Bündelung in einem Ausleuchtwinkel.

Durch Bündelung wird die erzielbare Helligkeit entsprechend höher.

Bei

gleichmäßiger Helligkeit (isotrope Lichtquellen) wäre

eine sehr einfache Abhängigkeit zwischen Lumen und Candela:

- Lumen = sr * Candela (sr = beleuchtete Fläche, siehe oben)

Da

die Helligkeit jedoch zum Rand des Ausleuchtwinkels auf 50% absinkt,

muß man die Lumen ringweise ermitteln und addieren:

- Lumen = Summe { Ring-Fläche * Ring-Candela }

Um die komplette Strahlungsleistung zu ermitteln ist der angegebene Ausleuchtwinkel gar nicht relevant,

gemessen und gerechnet wird solange Licht da ist, also auch der Bereich wo die Helligkeit unter 50% liegt!

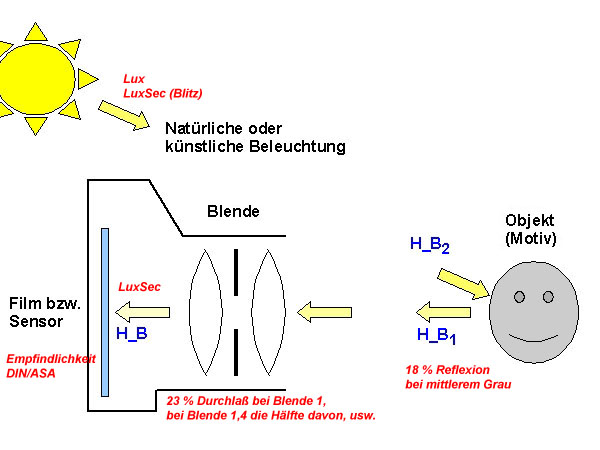

- Beleuchtungsstärke: gemessen in Lux

Bei der Beleuchtung muß die zu beleuchtende Fläche bzw. der Abstand von der Lichtquelle berücksichtigt werden,

wobei Fläche und Abstand wiederum durch den Raumwinkel zusammenhängen.

- Lux = Lumen / m2 beleuchtete Fläche

- Lux = Candela / m2 Abstand2 zur beleuchteten Fläche

- Lux@1m = Candela

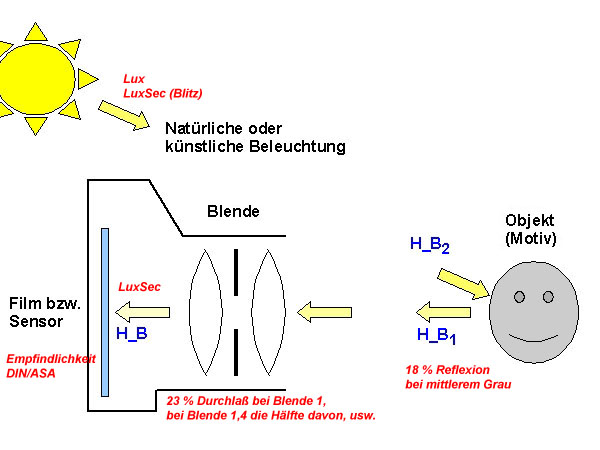

- Belichtung: gemessen in LuxSec

Die Belichtung ist in der Fotografie relevant.

Da

ist nicht nur die Beleuchtungsstärke relevant, sondern auch noch

die Zeit wie lange diese auf einen Film bzw. Sensor einwirkt, der Belichtungszeit.

Die Belichtung kann man auch durch Verringern der Beleuchtungsstärke durch eine in den Objektiven eingebaute Blende anpassen.

Oder durch Erhöhen der Beleuchtungsstärke durch Einsatz eines zusätzlichen Hilfslichtes, z.B. eines LED-Ringblitzes :-)

Blitzformeln:

Es wird versucht die erzielbare Blitzleistung (Leitzahl) aus LED-Kennzahlen (Candela) zu ermitteln.

Die Leistung von Blitzgeräten wird üblicherweise als Leitzahl angegeben, definiert als Produkt aus Objektiv-Blende und Entfernung bei 100 ASA (und 35mm Objektiv).

Durch

entsprechende Vorsatzscheiben kann eine Fokussierung für

Telebrennweiten erreicht werden, wobei sich die wirksame Leitzahl

entsprechend erhöht.

Leitzahl = Blende * Entfernung /

Wurzel (ASA / 100)

Blende = Leitzahl / Entfernung *

Wurzel (ASA / 100)

Blende = Leitzahl / Entfernung (Vereinfachung bei 100 ASA)

Mit dieser Formel kann man im manuellen Blitzmodus die erforderliche Blende bei gegebener Entfernung ermitteln.

Für die Blitzleistung haben wir also eine Leitzahl, für die LED-Leistung haben wir Candela bzw. Lumen, wie kriegen wie die nun zusammen ;-)

Fangen wir Mal ganz hinten an, also beim Filmen bzw. Sensor ....

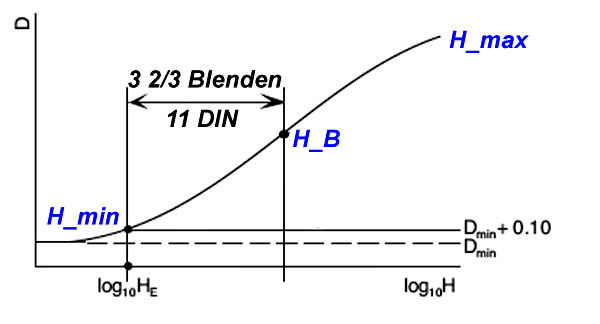

Die Filmempfindlichkeit wird normalerweise in DIN bzw.

ASA-Werten angegeben, die müssen doch irgendwo genormt sein !

Sind sie auch:

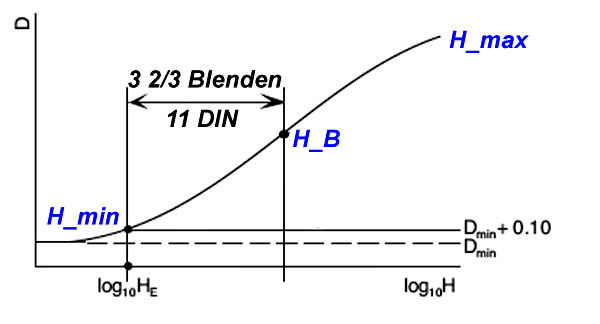

Die DIN - Filmempfindlichkeit ist der

zehnfache Wert

des negativen dekadischen Logarithmus der Belichtung

H_min in LuxSekunden,

die

zu einer Dichte von 0.1 D über Schleier führt,

wenn

der Film zu einem Betawert von 0.62 entwickelt wird, wobei Beta aus

(Dichte_Weiss minus Dichte_Schwarz) geteilt durch 1,6 definiert ist.

ASA Definition gibt’s natürlich auch! Damit ist alles klar :-)

Jedenfalls können wir darauf aufsetzen und weitertüfteln,

zunächst Mal wandeln wir den Richtlinien-Text in Formeln:DIN

= 10 * -log (H_min [LuxSec]) = 10 * log (1 / H_min [LuxSec])

ASA = 0,8 / H_min [LuxSec]

Jetzt wissen wir wieviele LuxSec wir zur Ermittlung der Empfindlichkeitsangabe

von Filmen brauchen.

H_min ist etwa der Beginn des Belichtungsspielraumes, also kein

brauchbarer Belichtungswert (mittleres Grau).

Bei H_min beginnt der Belichtungsspielraum

und geht über H_B bis H_max, wobei die Kurve flach oder steil

verlaufen kann.

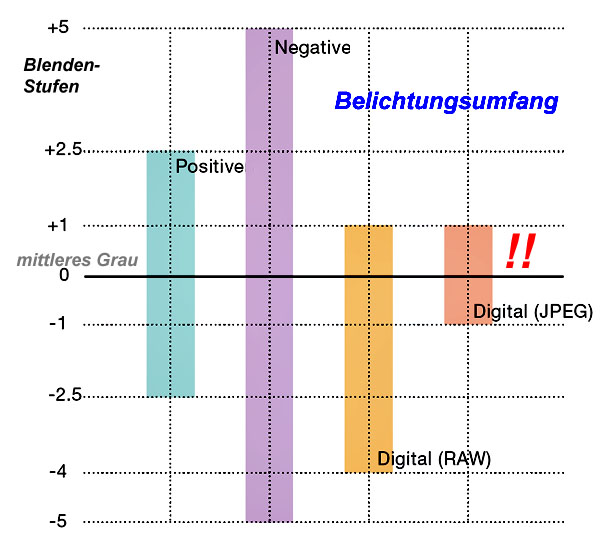

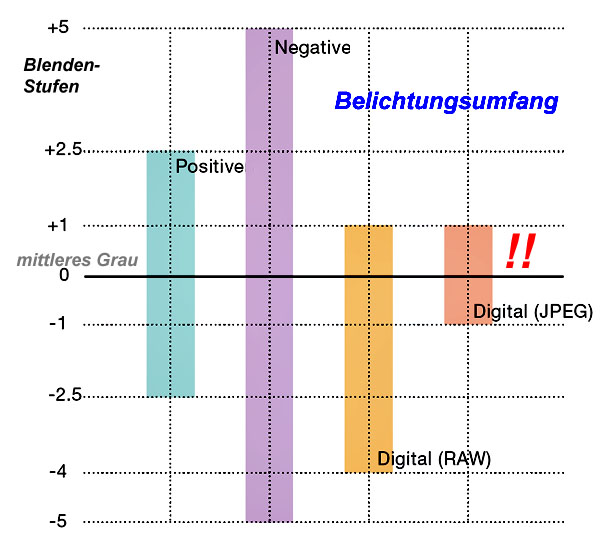

Filme bzw. Sensoren haben etwa folgenden Belichtungsumfang (Blendenstufen):

| SW-Film: | bis 13 |

| Farbfilm: | bis 10 |

| DIA-Film: | 5 - 7 |

| Digicam RAW | ca. 5 |

| Digicam JPEG | ca. 2 !!! |

Belichtungsmesser sollen mittleres Grau in der Mitte des Belichtungsumfanges ergeben,

und dabei den Belichtungsumfang üblicher Materialien berücksichtigen, das ist ein Kompromiß:Die Belichtung H_B ist für Belichtungsmessung

definiert als H_B = H_min + 3 2/3 Blendenstufen.

Das Bild rechts zeigt daß dies eine sinnvolle Definition ist.

Es zeigt aber auch, daß die oft geäußerte Aussage, korrekte Belichtung sei bei Digicams nicht mehr so wichtig,

das kann man ja nachträglich, z.B. mit Photoshop, korrigieren, falsch ist !

Selbst wenn man Bilder im RAW-Modus abspeichert ist der Belichtungsumfang etwa identisch einem DIA-Film.

Bei JPEG's liegt man viel schlechter ! (Was lernen wir daraus ?)

Fehlbelichtungen führen also sofort zu Beschneidungen in den Lichtern bzw. Tiefen,

wenn der Motivkontrast die Möglichkeiten des Sensors ausreizt, ohnehin geringe 5 Stufen bei RAW !!!

Ja was lernen wir daraus: Wenn schon JPEG, dann erst nach allen Korrekturen, nicht in der Kamera !

Diese Richtlinie schreiben wir wieder als Formel:

H_B [LuxSec] = H_min [LuxSec] * Potenz

(2; 3+2/3)

H_min = 0,8 / ASA

H_B [LuxSec] = 0,8 / ASA * Potenz (2; 3+2/3) = 10,16 / ASA

H_B [LuxSec] ~

10 / ASA

Die letzte Formel hab ich auch im WWW irgendwo gefunden (Plausikontrolle),

aber ist doch viel schöner wenn man durch eigene Ableitung zum gleichen Ergebnis kommt.

H_B ist allerdings die Belichtung des Films, also hinter dem Objektiv.

Als nächsten Schritt wollen wir die Belichtung des Objektes, also vor dem Objektiv, ermitteln.

Jedes Objektiv läßt je nach eingestellter Blende nur einen Teil des Lichts durch. Die

Objektiv-Blende ist definiert als Quotient

aus wirksamer Öffnung

(Durchmesser) und Brennweite des Objektives.

Die durchgelassene Lichtmenge ist von der Fläche abhängig, vermindert sich also mit dem Quadrat des Blendenwertes.

Die Blende selbst ist nur eine relative Größe, sagt also aus daß

alle Objektive bei der gleichen Blendenstufe (z.B. 2,8)

gleich viel Licht durchlassen,

die Lichtmenge mit dem Quadrat des Blendenwertes abnimmt,

also 2,8 ergibt die halbe Belichtung von 2.0

Der Blendenwert sagt nichts darüber aus, wieviel Licht, z.B. bei Blende 1, tatsächlich den Film bzw. Sensor erreicht.

Möglicherweise gibt es eine Norm bzw. Festlegung, ich habe im WWW nichts gefunden, mit einer Ausnahme,

da wurde ohne Begründung berichtet daß bei Blende 1 nur ca. 20 % des einfallenden Lichtes den Sensor erreichen.

Ich will Mal meine eigene Erklärung versuchen:

An

diversen Stellen hab ich gefunden, daß es eine physikalische

Grenze für normale Objektive (Glas-Luft) bei Blende 0,5 gibt.

Begründet wird dies damit, daß dann die letzte Linse den Sensor bzw. Film bereits berühren würde.

Wenn man nun definiert, daß an der physikalische Grenze (Blende 0,5) 100% Licht durchgelassen werden,

ergibt dies bei Blende 1 einen Faktor von 25 %, und das ist eine sehr gute Übereinstimmung mit den berichteten 20 %,

es gibt ja auch noch Verluste an den Glas-Luft Übergängen.

Ich habe den Faktor nachträglich auf 23 % festgelegt, da die Plausikontrolle weiter unten dann so schön paßt :-)

H_B1 [LuxSec] ~ 10 / ASA * Blende2 / 0,23

H_B1 [LuxSec] ~ 43 / ASA * Blende2 (Objektmessung)

Jetzt haben wir eine Belichtung ermittelt die der Objektmessung eines Belichtungsmessers

(Messung Kamera Richtung Motiv) entspricht, denn H_B1 ist das Licht,

das vom abzubildenden Motiv reflektiert und vom Objektiv aufgenommen wird,

Dabei unterscheidet man die Integralmessung bzw. die Spotmessung mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen.

Die

Integralmessung geht von gleichmäßiger Verteilung von

Hell-/Dunkelwerten aus,

wofür sich ein Reflexionsgrad von 18 % für mittleres Grau (Graukarte !) ergibt,

das entspricht dem logarithmischen Mittel des abbildbaren Kontrastumfangs.

Die Spotmessung soll den bildwichtigen Teil des Motivs entsprechend höher bewerten.

Neben der Objektmessung gibt es noch die Lichtmessung (Messung Motiv Richtung Kamera),

welche unabhängig vom Motivkontrast und der Reflexionsfähigkeit ist und dem Blitzen eher entspricht,

wobei die Objektmessung mit Hilfe einer Graukarte dieselben Ergebnisse liefert wie die Lichtmessung !

Wir definieren also H_B2 als die Lichtmenge unserer Beleuchtung, des Blitzgerätes.

Unter Berücksichtigung des Reflexionsgrades für mittleres Grau von 18 % ergibt sich:

H_B2 [LuxSec] ~ H_B1 [LuxSec] / 0,18

H_B2 [LuxSec] ~ 43 / ASA * Blende2 / 0,18

H_B2 [LuxSec] ~ 240 / ASA * Blende2 (Lichtmessung)

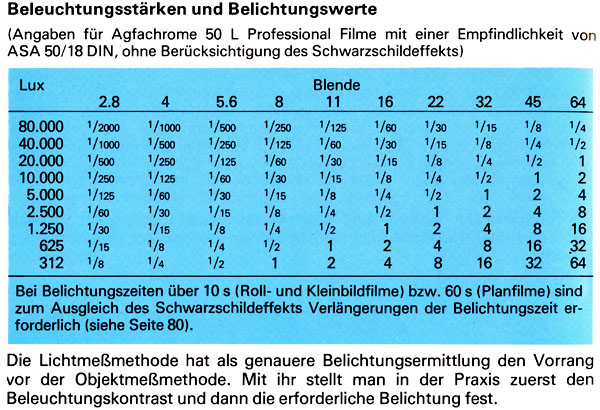

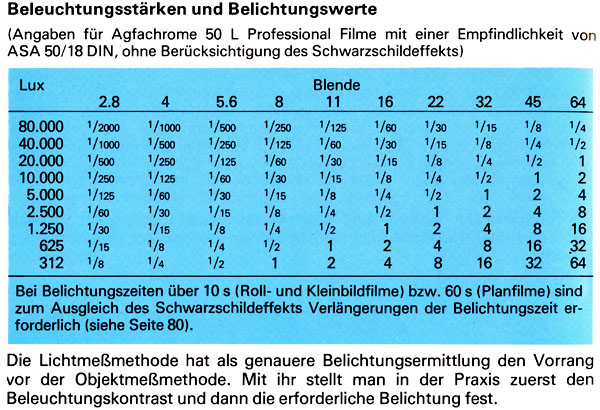

Eine

von Agfa-Gevaert publizierte Tabelle mit Belichtungsempfehlungen

für den DIA-Film

Agfachrome 50L bestätigt diese abgeleitete

Formel !!!

Jetzt

sind wir fast am Ziel, denn über ASA und Blende schaffen wir die Verbindung zur Leitzahl eines

Blitzgerätes.

Holen wir uns nochmal die Blitzgeräteformel von oben:

Blende = Leitzahl / Entfernung * Wurzel (ASA /

100)

Blende2 = (Leitzahl / Entfernung)2 * ASA / 100

H_B2 [LuxSec] ~ 240 / ASA * Blende2

H_B2 [LuxSec] ~ 240 / ASA * (Leitzahl / Entfernung)2 * ASA / 100

H_B2 [LuxSec] ~ 2,4 * (Leitzahl / Entfernung)2

Wir definieren die Belichtung in 1m Entfernung als Vergleichswert für Blitzgeräte,

und sehen aus der Formel daß die Helligkeit eines Blitzgerätes mit dem Quadrat der Leitzahl steigt.

(Dies muß so sein da die Helligkeit auch von Entfernung und Blende eine quadratische Abhängigkeit besitzt)

H_1m [LuxSec@1m] ~ 2,4 * Leitzahl2

Jetzt können wir aus der Blitz-Leitzahl die benötigte Lichtmenge berechnen !!!

Nun trennen wir H_B2 auf als das Produkt aus Beleuchtungsstärke Lux und Blitzzeit in Sec

und definieren Lux@1m, also die Beleuchtungsstärke in 1m Entfernung, als Vergleichswert:

L [Lux] * Blitzzeit [Sec] ~ 2,4 * (Leitzahl / Entfernung)2

L_1m [Lux@1m] * Blitzzeit [Sec] ~ 2,4 * Leitzahl2

Leitzahl = Wurzel (L_1m [Lux@1m] * Blitzzeit [Sec] / 2,4)

Leitzahl = Wurzel (LuxSec@1m / 2,4)

LuxSec@1m = 2,4 * Leitzahl2

Wir leiten das weiter unten noch ab, aber wird arbeiten schon Mal mit der für LED gültigen Formel:

L_1m [Lux@1m] = Lichtstärke [Candela]

Leitzahl = Wurzel (Lichtstärke [Candela] * Blitzzeit [Sec] / 2,4)

Jetzt

können wir noch Berücksichtigen daß meist mehrere LED's

eingesetzt werden, besonders wenn es sich um einen Ring handelt :-)

Leitzahl = Wurzel (Anzahl * Lichtstärke [Candela] * Blitzzeit [Sec] / 2,4)

Hurra - genau danach hab ich solange gesucht - hoffentlich stimmt das auch :-)

Also wenden wir uns den nächsten Parametern

zu um passende LED's auszusuchen.

LED-Leuchtdauer (Blitzzeit):

XENON-Blitzlampen leuchten sehr hell aber auch sehr

kurz. (z.B. 1/10000 Sec)

Entscheidend für die Belichtung ist

das Produkt aus Beleuchtungsstärke und Belichtungszeit.

Da LED's nicht so hell leuchten wie XENON-Blitzlampen müssen

wir diese viel länger leuchten lassen, um eine ausreichende Belichtung zu erzielen,.

Es ist allerdings eine Grenze bei ca. 1/30 Sec

wegen der Verwackelungsgefahr gegeben.

Wir definieren also 1/30 Sec als maximale Belichtungszeit, wobei wie oben beschrieben die Kamera per Q-Signal den Blitz vorher beenden kann.

LED-Ausleuchtwinkel:

Hier haben wir

mehrere Lösungsmöglichkeiten:

Entweder wir nehmen

passende LED's für die jeweilige Blitzsituation (Weitwinkel -

Normal - Tele),

oder wir dimensionieren einen Mindestleuchtwinkel mit

ausreichender Lichtstärke auch für etwas längere

Brennweiten.

Der alte LED-Ring war spezialisiert auf Makroaufnahmen mit

100 - 200mm, also passen 20° Nichia-LED's perfekt.

Der neue

LED-Blitzring soll auch ein normales Blitzlicht ersetzen, also

wünschen wir uns mindestens 54° für ein

sanftes 35mm-Weitwinkelobjektiv,

ab 40° (50mm-Normalbrennweite) sollte die

Ausleuchtung schon recht gleichmäßig sein.

Diese Festlegung passt gut zur

aktuellen LED-Entwicklung: Die neuesten Piranha-Mehrchip-Leds in der

10mm Ausführung haben 55° !

Wenn es sich als wichtig

erweist kommen später noch zusätzliche 20°

LED's für den Tele-Bereich auf den Ring (umschaltbar).

LED-Leistungsdaten:

Bei LED's mit kleinem Ausleuchtwinkel wird meistens die maximale Lichtstärke in Candela angegeben.

Der

Ausleuchtwinkel ist definiert als der Winkel bei dem die

Lichtstärke auf 50% reduziert ist, bei einer 20° LED sind das

+/- 10°.

Im Gegensatz zum linearen Winkel auf dem Papier

leuchtet eine LED jedoch einen Raumwinkel aus, der Steradiant bzw. sr

genannt wird.

sr = Fläche [m2] / Radius2 [m2]

Die Umrechnung kann wie folgt erfolgen:

sr = 2 * π (1 - cos (π / 360 * Grad))

Bei LED's mit großem Ausleuchtwinkel wird meistens der komplette Lichtstrom in Lumen angegeben, den die LED emittiert.

Es besteht zwar ein einfacher Zusammenhang zwischen Candela und Lumen:

Lumen = Candela * sr ?

Dies

stimmt nur wenn die Lichtstärke konstant

über den Ausleuchtwinkel ist, ist aber bei LED's nicht der

Fall !

Also muß man zwecks Konvertierung von Candela nach Lumen den Lichtstrom ringweise anhand des Ausleuchtdiagrammes

der LED ermitteln und summieren:

Lumen = Summe { Ring-Fläche * Ring-Candela }

Anhand des Lichtstromes in Lumen kann man nun die Effizienz von LED's vergleichen (Lumen je Watt) und auch

der relative Preis (Cent je Lumen) ist interessant.

Jetzt müssen wir noch die Beleuchtungsstärke in Lux definieren, es kommt die ausgeleuchtete Fläche ins Spiel:

Lux = Lumen / Fläche [m2]

Lux = Candela * sr / Fläche [m2]

Lux = Candela * (Fläche / Radius2) / Fläche

Lux = Candela * Radius2 [m2]

Da wir die Beleuchtung in 1m Entfernung vergleichen wollen führen wir Lux@1m ein.

Lux@1m = Candela

Diese Formel hab ich auch im Internet schon mehrfach gesehen, also sollte sie stimmen.

Diese Formel haben wir weiter oben schon verwendet.

LED-Auswahl:

Die LED-Auswahl ist entscheidend

und schwierig.....

Die Effizienz:

Wir brauchen LED's mit hoher Effizienz, also

möglichst viele Lumen/Watt.

Da liegen die kleinen LED's

momentan vor den sog. High-Power-LED's (Lumileds, Star-LED's, ... )

Und die reinweißen LED's liegen vor den warmweißen LED's.

Weiße LED's erreichen derzeit (12/2006)

- bei Nennstrom ca. 70 Lumen/Watt,

- bei wenig Strom ca. 100 Lumen/Watt,

- bei mehr Strom (Blitz) ca. 50 Lumen/Watt

Manche Anbieter mogeln bei den LED-Daten offensichtlich, es lohnt sich ein Plausicheck !

Der Ausleuchtwinkel:

Der Ausleuchtwinkel ist entscheidend für den Aufbau und die Lichtausbeute.

Ist

dieser zu klein, kann man die LED's in mehrere Richtungen ausrichten, um so einen

größeren Winkel zu erzielen

Ist der

Winkel zu groß, kann man eine Vorsatzlinse je LED montieren, um das Licht zu bündeln

Will ich aber beides möglichst vermeiden.

Die meisten effizienten ultrahellen

kleinen LED's haben zu kleine Winkel: 12° ... 20° (sind für Tele- bzw. Makroaufnahmen geeignet).

Die meisten SuperFlux- und

HighPower-LED's haben zu große Winkel: 100° ...

140° (vergeuden 68% ... 83% des Lichtes wenn keine Linsen).

Wie oben beschrieben hätte ich gerne eine LED mit 54° Ausleuchtwinkel.

Davon werden zwar nicht viele angeboten, aber es gibt sie, sogar als leistungstarke Mehrchip-LED:

Aktuelle Piranha-LED haben einen passenden Ausleuchtwinkel von ca. 55°

Die Farbtemperatur (CCT), diese wird in °K angegeben:

Es

werden weiße LED (ca. 6500°K) und warm-weiße LED (ca.

3500°K) angeboten. Warm-weiße LED entsprechen eher dem

Tageslicht,

allerdings haben diese derzeit noch eine niedrigere

Effizienz als reinweiße LED.

Außerdem gibt es weniger

Angebote, auch die speziellen Flash-LED werden derzeit nicht in warm-weiß angeboten.

In

der Hoffnung daß der Weißabgleich der Kamera die

erforderliche Korrektur erledigt fiel die Entscheidung derzeit für

eine reinweiße LED.

Die Farbwiedergabe (CRI), diese wird in % angegeben:

Die Farbwiedergabe wird anhand von 15 Musterfarben getestet und als Prozentwert (max 100%) angegeben.

Normalerweise haben warmweiße LED einen höheren CRI (ca. 80 %) als reinweiße LED (ca. 70 %).

Es gibt aber auch Unterschiede je nach LED-Typ und Hersteller, viele geben diesen Wert gar nicht im Datenblatt an.

Am

Besten wäre sicher die Implementierung mit RGB-LED's, der Preis

ist allerdings ein großer Schaltungsaufwand, da alle

LED-Farben separat angesteuert werden müssen.

Denkbar

wäre auch, falls der Weißabgleich alleine nicht ausreichend

ist, ein Farb-Korrekturprofil wie für Monitore bzw. Drucker zu

erstellen.

Aber das werd ich den Profis überlassen, mir soll

erst einmal jemand erzählen, daß das Blau in den Augen der

Libelle nicht ganz korrekt ist :-)

Entscheidung:

Die Entscheidung

fiel für eine Piranha-Mehrchip-LED.

- da der Winkel paßt

braucht man keine Linsen,

- die Effizienz ist gut (>50

Lumen/Watt),

- der Preis ist angemessen (ca. 0,9€ bei 100

Stück), das ergibt ca. 6 Cent / Lumen (Dauerlicht).

Der Ring wird aus 32 LED's (4 *

8) oder 40 LED's (5 * 8) aufgebaut, falls die LED nur 200mA Blitzstrom verträgt..

Im Blitzmodus bei 250 mA sollte die LED 36 Candela bringen. Das ergibt

bei 32 LED's und 1/30 Sec:

Leitzahl = Wurzel (32 * 36 [Candela] * 0,033 [Sec] / 2,4) ~ 4

Das entspricht einem

Blitzgerät mit der Leitzahl 4 !

Auch im Dauerbetrieb mit

50mA erreichen wir 11 Candela je LED, was eine Dauerlicht-Leitzahl von 2 ergibt.

.... soweit die Theorie ....

Resumée:

Für

das Ablösen eines modernen XENON-Blitzgerätes ist es noch zu

früh, aber wenn die LED-Entwicklung so rasant weitergeht,

ist das Ziel durchaus realistisch.

Ich werde die Schaltung trotzdem realisieren,

- um zu überprüfen ob die Formel-Ableitung oben richtig ist.

- um die Schaltung zu überprüfen und evtl. zu korrigieren,

- und sobald es bessere LED's gibt den Ring auszutauschen.

- Es gibt jedenfalls erheblich mehr Licht als mit dem alten LED-Ringlicht.

- ich brauche ein neues Ringlicht für die neue Kamera mit größerem Filtergewinde

Wenn Sie Interesse an dem Projekt haben schauern Sie einfach wieder Mal vorbei.

Ich freue mich auch über Tips und Stellungnahmen.

Wenn Sie Unstimmigkeiten erkennen bitte eMail an peter@danninger.eu

Wenn Sie Rechtschreibfehler finden dürfen Sie diese behalten :-)

peter@danninger.eu

12/2006

Ausleuchtwinkel:

Ausleuchtwinkel: